2022年上半年,中华鲟研究所聚焦长江鲟物种保护关键技术研究,多项技术取得突破性进展,繁育数量及放流数量再创新高,共计出苗80余万尾。上半年,中华鲟研究所放流长江鲟苗种共计31万尾,占全国上半年放流总量的90%。下半年,中华鲟研究所将组织开展30厘米及以上规格的长江鲟放流活动,对长江鲟野生资源进行持续补充。中华鲟研究所在开展生产繁育工作的同时,同步开展了长江鲟幼鱼饵料转食、雌核苗种及冻精苗种培育等关键技术研究,几项关键性技术研究均取得阶段性进展。

长江鲟雌核苗种实验:目前,人工诱导长江鲟雌核发育技术研究取得成功,这也是行业内首次取得人工诱导长江鲟雌核发育技术突破。

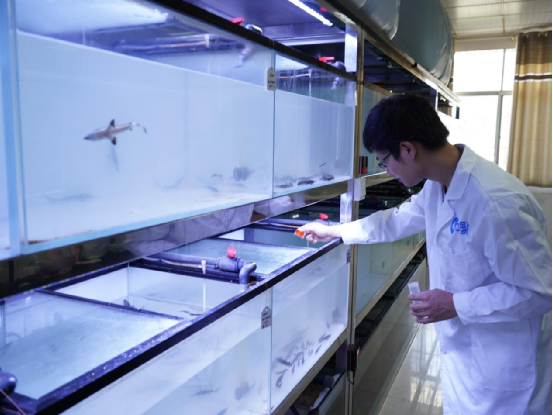

图为科研人员正在投喂转食后的长江鲟雌核发育苗种

该项研究尝试了同源精子诱导(利用灭活的长江鲟精子诱导卵子发育)、异源精子诱导(利用灭活的其它鲟鱼精子)、热休克染色体加倍技术和冷休克染色体加倍技术等四类技术在人工诱导长江鲟雌核发育中的应用,均取得不同程度的成功。截至目前,有近600尾雌核苗种完成转食,最大苗种已经到15cm以上。该项技术的成功突破,不仅为长江鲟保护增加了一项特殊的繁育技术,也为相关遗传保护技术研究提供了珍贵样本。

长江鲟冻精苗种实验:该项研究分别利用2015年冻存精子、2018年冻存精子、冻存一周及24小时的长江鲟精子对长江鲟卵子进行授精实验。结果初步表明,利用长江鲟冻存精子能够成功进行授精,且冻精授精率与其复苏率密切相关,冻存时间与授精率之间没有显著关系,2015年份冻精,仍具有授精能力。此外,经过对长江鲟冻精苗与正常鲜精苗的生长发育的观察,发现冻精苗的生长发育情况与鲜精苗之间无显著差异。

图为科研人员正在投喂转食后的长江鲟冻精发育苗种

此项研究结果表明,利用不同年份冻精参与繁殖以丰富长江鲟人工种群遗传多样性具有可行性。该项技术的成功实现,对避免长江鲟近亲繁殖及雌雄发育不同步的情况也有着重要意义。

长江鲟幼鱼饵料转食实验:2022年4-6月,中华鲟研究所开展了丰年虫对于中华鲟和长江鲟苗种培育的适用性研究,完成多项养殖试验及采样工作,并取得阶段性成果。

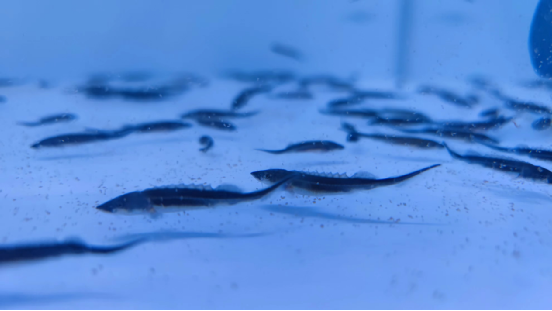

图为正在食用丰年虫的长江鲟仔鱼

该项研究成果丰富了中华鲟和长江鲟开口饵料的选择多样性,初步探明了丰年虫在两种鲟鱼苗种培育过程中的最佳投喂及渐进式转食策略,并初步应用于生产。该项成果的实际运用,在一定程度上提升了两种鲟鱼的养殖成活率,为中华鲟和长江鲟仔鱼的健康和高效培育提供了强有力的理论依据和参考,进一步推动两种鲟鱼规模化苗种培育的发展。

图为已完成人工配合饲料转食的长江鲟仔鱼

小贴士:长江鲟又名沙腊子、达氏鲟,主要分布于长江上游干流及其各大支流中,为我国特有的淡水定居型鱼类,是国家一级重点保护野生动物。受人类活动影响,从20世纪后期开始,长江鲟自然种群资源规模急剧缩小,至2000年左右自然繁殖活动停止,自然种群已无法自我维持,面临野外绝迹风险。2010年,世界自然保护联盟(IUCN)将其升级为极危级(GR)保护物种。

目前,长江鲟已成为长江鱼类资源保护的旗舰物种之一,其物种保护工作也已成为长江生态系统修复、共抓长江大保护的重要工作。2018年5月,农业农村部印发了《长江鲟(达氏鲟)拯救行动计划(2018-2035)》,指导开展长江鲟资源恢复和自然种群重建工作。而实现大规模的长江鲟人工繁殖和增殖放流,被认为是恢复野生资源数量、实现自然种群重建的主要手段。(资料提供:杜合军、黄红涛、李洋 / 撰稿:叶孜 / 审核:杨元金)