2009年,中华鲟研究所率先突破中华鲟全人工繁殖技术,获得行业内首批子二代中华鲟,随着全人工繁殖技术的不断成熟,研究所现已养成国内规模最大的中华鲟人工种群梯队。如何完善种群梯队结构、最大化保留遗传多样性,是种群管理的核心内容之一,其关键在于合适的种群性别比例。

由于中华鲟没有第二性征,无法从外观上区分性别,以往行业内常用的性别鉴定方法主要有微创手术识别、内窥镜检查识别等,但这些方法一般要到中华鲟5龄左右才能确保结果的准确性。2018年,中华鲟研究所启动了中华鲟早期性别鉴定技术研究,分别于2019年和2020年突破RNA分子标记性别鉴定技术和DNA分子标记性别鉴定技术,这两种技术的突破,意味着中华鲟研究所在中华鲟早期性别鉴定领域处于行业领先水平,为中华鲟种群实施早期遗传和多样性管理提供了技术支撑。

RNA分子标记性别鉴定技术:通过前期筛选,科研人员找到了中华鲟雌性高表达基因zp3.2,剪取少量鳍条组织提取RNA,逆转录检测基因表达情况,若zp3.2基因显著表达,则为雌性。RNA分子标记技术适用于2龄及以上的中华鲟性别鉴定,准确率80%以上。此项技术研究成果2021年发表于国际水产类研究顶级期刊《Aquaculture(水产养殖)》。

RNA分子标记性别鉴定技术论文首页

DNA分子标记性别鉴定技术:通过前期筛选,科研人员找到了雌性中华鲟特异性表达的基因组序列片段ZHXF-1和ZHXF-2,剪取少量鳍条提取DNA,若DNA中有ZHXF-1或ZHXF-2序列片段,则为雌性。DNA分子标记技术适用于中华鲟全生命周期的性别鉴定,准确率100%。本技术研究成果已于今年3月获得发明专利授权。

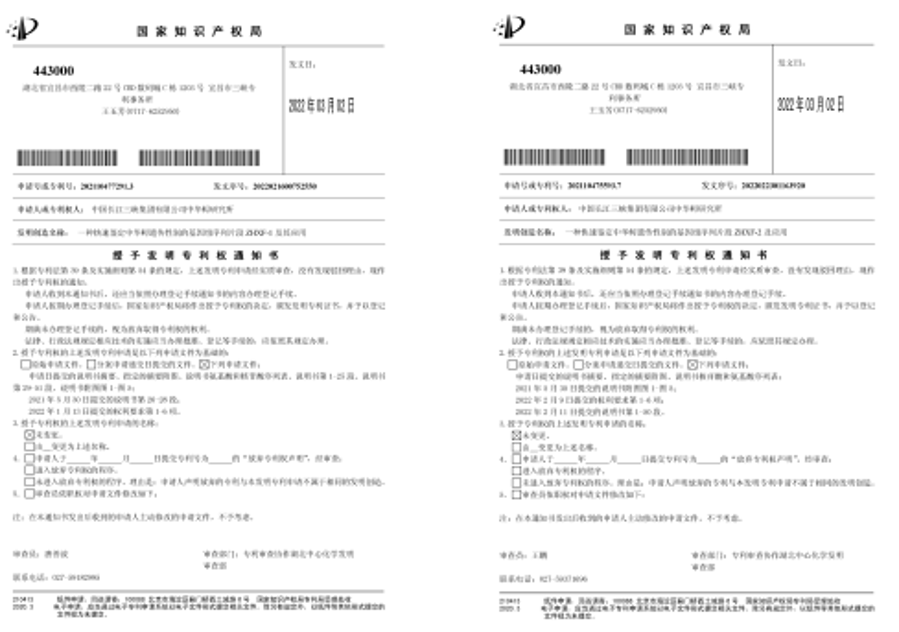

DNA分子标记性别鉴定技术发明专利授权通知书

2022年上半年,中华鲟研究所利用上述两项技术全面启动中华鲟人工种群性别鉴定工作,截至目前,已完成两龄以上子二代群体共计1533尾的性别鉴定工作,为种群管理打下了坚实的数据基础,同时对合理规划放流中华鲟的性别比例,从而提高中华鲟野生种群资源恢复效率提供了保障。

科研人员正在剪取中华鲟鳍条