金沙江畔,位于向家坝电站新田湾区的向溪珍稀植物园内,春光无限。各种花果与植物园内白墙黑瓦川南民居式建筑相映成趣。

该植物园是三峡集团在金沙江流域建立的首个珍稀植物保育中心,主要负责金沙江下游区域珍稀资源性植物的调查收集、迁地保护、保育扩繁、种质创新、遗传改良、资源利用与生态修复等研究工作。

近日,记者跟随科研人员的脚步,走进这座藏身于四川宜宾的“植物王国”。

科研实验里的“微观工坊”

穿上白大褂、戴上鞋套,经过全身消毒,记者进入无菌科研实验室里。科研人员正将阴生桫椤的孢子放在显微镜下观察生长发育情况,这些比芝麻还小的孢子,将在恒温恒湿恒光照的环境下萌发成幼苗。

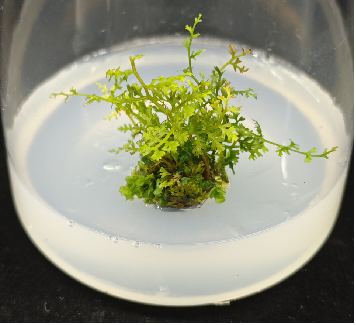

▲阴生桫椤幼苗增殖 向溪珍稀植物园供图

“阴生桫椤是蕨类植物,通过叶片背后的孢子囊繁育下一代,自然生长环境下孢子囊成熟率低,孢子播种后原叶体分化困难,自然更新能力差,属易危植物。现在我们收获成熟孢子,再通过科学配方培育,阴生桫椤、苏铁蕨等国家二级野生保护植物成功实现人工繁育。”国家工程中心高级工程师马晓波介绍说。

在组培室,土沉香、八角莲、苏铁蕨、崖柏等各种植物的幼苗在一个个小小的培养瓶中茁壮生长,培养瓶被整齐摆放在架子上,各种植物分类摆放,做好标记。

▲向溪珍稀植物园组培室 摄影:孙钰芳

“每一株幼苗都来之不易。我们团队已初步建立阴生桫椤和苏铁蕨孢子体的无菌苗繁育体系,培养无菌材料300余瓶。”国家工程中心高级工程师邱利文捧着一株幼苗感叹道,“同时,我们创新了国家二级保护植物土沉香的组培繁育技术,通过不断筛选优化不同生长阶段的培养基配方,繁育土沉香无菌苗60余瓶;还完成了国家一级保护植物崖柏初代培养实验研究,克服了外植体污染和褐化难题;解决了国家二级保护植物八角莲繁育研究中的瓶颈问题,繁育出八角莲无菌苗30余瓶。”

智能大棚里的“植物宝库”

智能温室大棚的空气裹挟着草木清香扑面而来,进门的第一眼,便是石斛垂直栽培墙上织成的绿帘,鹿角蕨的“犄角”有的直指穹顶,有的倔强倒垂。

“我们正在做实验,探索不同生长朝向对鹿角蕨的影响,看看哪种方式更利于鹿角蕨的生长。”科研人员姜森荣解释道。

一片黄色的兜兰跃入眼帘,可爱的兜兜挂在胸前,肉嘟嘟的,每朵都鼓胀着饱满的活力;成片的丰都车前如墨绿波涛,每一株都长得强壮茂盛,叶子舒展着遒劲的脉络;巨柏植株幼苗整齐排列,细看每个植株,下面深绿、上面浅绿;平当树叶子嫩绿,枝丫交错,高低错落有致……

▲智能温室大棚内的丰都车前 摄影:孙钰芳

“平当树是金沙江干热河谷区特有珍稀植物,这些幼苗是我们当时在白鹤滩库区开展植物调查时采集的种子繁育而来的。”邱利文介绍。

“两年来,我们对包括平当树在内的6种珍稀植物进行野外调查与考证,并分阶段实施迁地保护;在向家坝坝区内回归种植降香黄檀、丰都车前等珍稀资源植物500余株;还筛选了优势物种开展繁育研究,突破10余种植物繁育技术,共繁育珍稀资源植物1.5万余株,这都将应用到金沙江流域生态修复中。”邱利文说。

2018年4月24日,习近平总书记考察三峡工程时,对三峡集团长江珍稀植物研究所的科研人员说:“三峡坝区风景如画,你们还把植物保护工作做得这么好,你们的工作非常有意义,是造福子孙后代的事情。”

为把习近平总书记殷殷嘱托落到实处,三峡集团将三峡工程陆生植物保护经验向金沙江下游流域推广,谋划建设了金沙江向溪珍稀植物园。

金沙江向溪珍稀植物园是三峡集团继三峡长江珍稀植物研究所之后第二个规模化珍稀植物保护基地,也是三峡集团在金沙江流域的首个珍稀植物繁育和研究中心,其建成投运将充分发挥向溪库区珍稀植物迁地保护和科学研究的核心功能,成为金沙江下游流域珍稀植物保护科普宣传教育基地和展示窗口。

▲金沙江向溪珍稀植物园 摄影:孙钰芳

转自三峡小微